金さえあれば、できる。

って、銚子電鉄への嫌味ではありません。

周りからはさんざんやるやる詐欺と言われていた「最長片道きっぷ」。小学生のころから夢見ていて、大学生でやろうと思ったら、卒業に至ってしまいました。JR各線では災害による断絶や廃止なども徐々に増えていて、このあたりで1回やっておくべきと決意し、今月から実行します。JRの通し運賃や途中下車制度もいつまでもつのか微妙ですしね。

営業規則鉄を標ぼうする吾輩ですが、最長片道切符をやっていないというのはどう考えてもノーライセンスのような気がして落ち着かなかったのです。

根室本線の富良野・新得間のバス転換も決まり、芸備線や大糸線も怪しい様相。さらに西九州新幹線の開業で、ついに肥前山口が終着駅からはずれてしまうといった事情もあります。北陸新幹線や北海道新幹線の延伸による並行在来線の第三セクターへの移管や廃止も近づいています。

しかし、社会人の身では、長期旅行に出る時間もなく、細切れにするにしても、乗車券の有効期間が足りないんです。

そこで、連続乗車券ですよ。

本ブログ名物の有効期間を増やすための捨てキップ計画です。9万円近いムダ金(?)を支払って、なんとしても最長片道切符の旅を実現すべく動き出しました。

世の貧乏最長片道キッパーを蹴散らして、金にものを言わせて、強引にやってしまうわけです。ただし、私、セレブではありません。生活費を削りまくってねん出するわけです。まあ、酒もタバコもギャンブルもしませんし、健康なので、自炊率を高めて、ヤフオクの入札を我慢すればw、金は貯まります。

総額はいずれ最終発表しますが、積算したところ、南極まで行くぐらいかかります。もう、頭とちくるっていると思いますが、その通りです。

今月から9月ぐらいまでは最長連続きっぷ特集が続くと思います。

それでは、鉄道ヲタ向けによくある質問です。

● 往復にしないの?

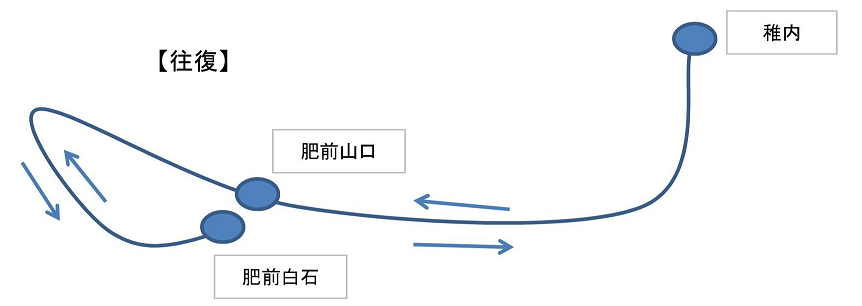

往復にすると、肥前山口と肥前白石(もしくは大町)の間が乗れなくなるので、連続より距離が短くなってしまいます。日本で一番高い普通乗車券を購入するという意味もあるので、連続です。

というか、そもそも往復にすると、片道で601キロ以上あるので、往復割引になってしまい1割引きです(条文の文言上も、運用上も往復割引を拒否するのはちょっと難しい。)。

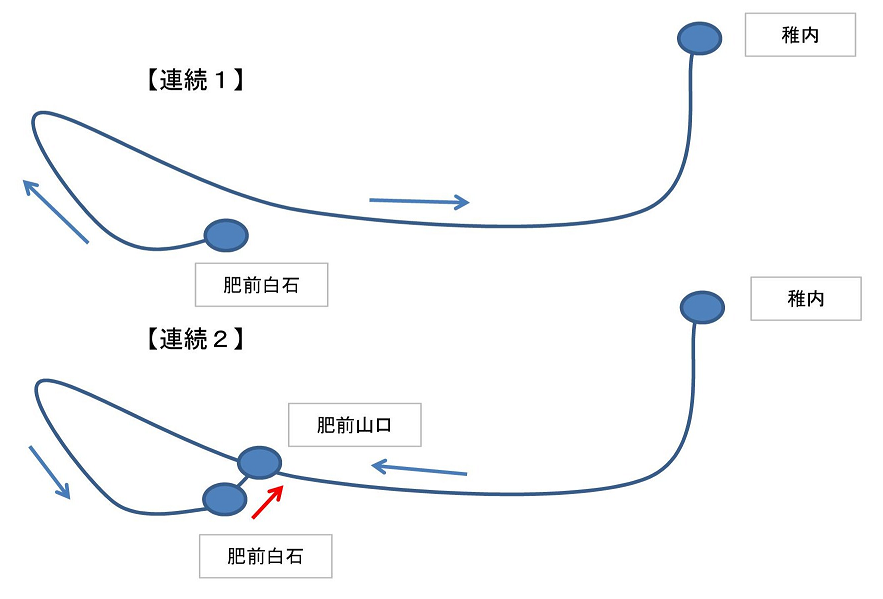

乗車券は1周したところで一回切らないといけない規則がありますので、連続1は肥前白石発にして、帰りは一周して肥前山口着です。稚内⇔肥前山口を往復で購入できない理由がこれです。そしてメインの連続2をフルでつかうということです(最後はちょっと切ると思うけど)。この連続2が世間で最長片道きっぷと呼ばれているルートです。

● 学割は使わないの?

せっかく大学院に在籍しているので、使いたいところですが、同様に日本で一番高い普通乗車券を購入する意味から使いません。学生最長片道キッパーを鼻で笑いながら(腹で(TдT))、旅をするわけです。

● レール&レンタカーきっぷにしないの?

これにすれば安くなります。途中でレンタカーを使って士幌線の廃線跡を訪ねる予定ですが、同様に日本で一番高い普通乗車券を購入する意味から使いません。ちなみに学割が使えない方は、この形で最長片道切符を購入すると安くなりますよ。

ただし、特急券を安くできるのは、事前購入が可能な1か月間までなので、1か月を過ぎると、通常の金額になってきます。連続乗車券は全行程で割引が効きますが、お盆などの使用不可期間もあるので注意が必要です。この期間は乗車券でも使用できません。

● 株主優待割引は利用しないの?

株主優待割引は会社ごとなので、今回のようにJR各社に渡る乗車券は使えませんよね。しかし、特急券には利用できるので、極力利用して浮かせます。

※JR西日本とJR九州は、片道乗車券を発行できる範囲内(経路内と有効期限内)であれば、優待割引の特急券をいくつも購入可能です。

● 片方は払い戻ししないの?

往復や連続の場合の片方や、途中まで使っても101キロ以上あれば払い戻すことは可能ですが、やりません。乗車券を作成してくださった駅員さんにも申し訳ないですし、2枚そろってないとコレクションとしてはコンプリートしてないですからね。自宅に戻る時に軽く使って終わります。

● 連続だと逆になるけど大丈夫?

今回は連続2を先に使って、連続1を後に使うという逆使用の形なので、不思議に思うかもしれませんが大丈夫です。認められています。連続2を使って最長片道切符のルートと同じ旅をするわけです。

● どこで購入するの?

名古屋駅です。最初は、話題性や売上貢献を考えて稚内駅にしようと思ったのですが、いろいろと疑義事項が出てきたときに駅まで往復する可能性もあり、結局、近所の駅にしました。

最長片道きっぷを実践される方は、できるだけ大きな駅で購入してあげてください。大きな駅は、出札専門の駅員さんが多数いますし、たいてい旅客制度に詳しい主任さんなどがいるので、スムーズに話が進みます。地方の場合は県庁所在地クラスの駅がいいでしょう。最低でも1週間前までに頼んだ方がいいでしょう(1か月前から購入可能です)。

旅行会社でも買えますが、かわいそうなので避けてあげた方がいいです。むかしのJTBなどでは、JRの駅員以上に詳しい方もいましたが、いまはそのような方はいませんので、無駄に発券ミスを誘発するだけで、実入りも少ないので可哀そうです。

なお、気仙沼線(BRT区間)とIGRいわて銀河鉄道線の両方を通過する乗車券を発行する運用にはなっていない旅客会社もあるので、このルートで購入するときには、早めに尋ねた方がいいです。少なくともJR北海道は出来ないそうです。お客様センターから正式にメールで返信をもらいました。

名古屋駅はできるそうです。JR東日本のお客さまセンターからも可能との回答をもらっていますし、東京駅の発行事例もあるので、JR東日本の駅であれば大丈夫でしょう。

2022.5.18訂正 JR東海もJR東日本もBRT区間とIGRの両方を通過する乗車券は作れません。おそらくJR他社も正式には同様の考えだと思います。

★ ★

では、さらに上級編の質問です。いくつかのマニアックな疑問に答えてまいります。

●気仙沼線BRT線とIGRいわて銀河鉄道線の両方を通過する乗車券は買えるの?

この話をもう少し理論立てて説明します。

JRの鉄道線だけで最長片道きっぷを実施される方、JR+BRTにする方、あるいはJR+IGRで行う方もいますが、一組で発行される一番高額な普通乗車券を購入する意味では、BRTとIGRの両方を経由する乗車券が候補となります。

で、そのような発行は実際にできるのか?

営業規則をみると次のようにあります。

(気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の特殊取扱)

第17条

気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

別に定めるとあるだけでよくわかりません。

いろいろとヒアリングすると、これをまとめて1枚で発行する運用が会社によってちがうようなのです。

※2022.2.18訂正 この運用はBRTがバス代行運転時代のもののようです。上記のとおり、現在は、BRTとIGRを通過する乗車券は購入できないようです。

通常、JR各社の運用は一部区間(JR+あいの風+IGRいしかわ・JR+IGRいわて銀河+青い森・JR+会津+野岩+東武)を除いて、2社間連絡までが原則ですが、BRTはJRなので、会社によって扱いが分かれるわけです。

※JR西日本+北近畿タンゴ(現京都丹後)+智頭急行もできた時代もあったとか。

ただ、今回、私の購入予定の乗車券は連続乗車券なので、通過連絡をともなう連続乗車券が購入できるのかという問題があります。結論は連絡の会社によってきます。この点は更に複雑な話になるので、別稿とします。

●通過連絡運輸の路線を8の字型に通過するルートはどうか?

JRでは運用上、JRと通過連絡が認められている輸送機関の駅が一緒であっても、そこで打ち切られないような処理をする場合があります。

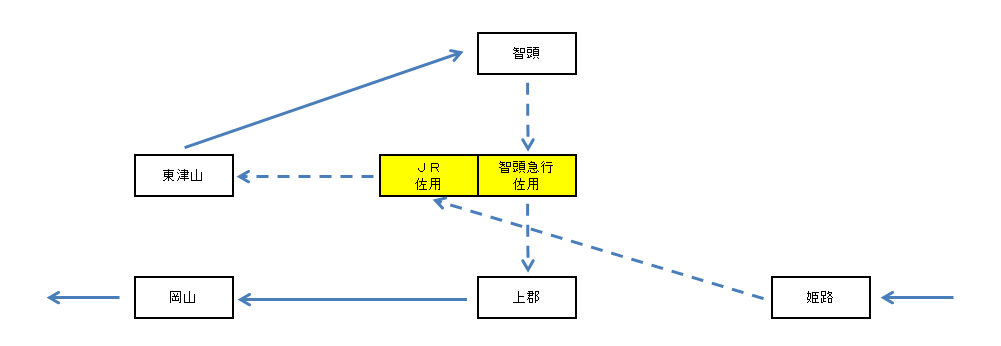

最長片道きっぷでかかわりがありそうな箇所は智頭急行ですね。

図示してみます。

佐用でぶつかっているので、上記の一周したところで切るというルールから考えると、そこで乗車券は終わりという理解もあります。しかし、JRの会社によってはこれを別々の駅と考えて乗車券を発行できる場合があるので、もっと最長区間ができるのではと思いました。

要するに、香椎線の長者原駅ができる前の立体交差みたいなものです。

いくつか試算してみましたが、IGRを見捨てるほどのメリットはないので、今のところ支障はなさそうです。つまり、現状の計算経路に沿うと、IGR経由にすることで、青森から大きく盛岡方面に迂回できるのですが、この距離がすごいので、見捨てる価値はないということです。

花輪線が第三セクターになったり、IGRの通過連絡が廃止になった場合は計算の候補になりそうなルートです。

※北越急行も可能性があると思ったら、JR6社との通過連絡対応ではありませんでした。

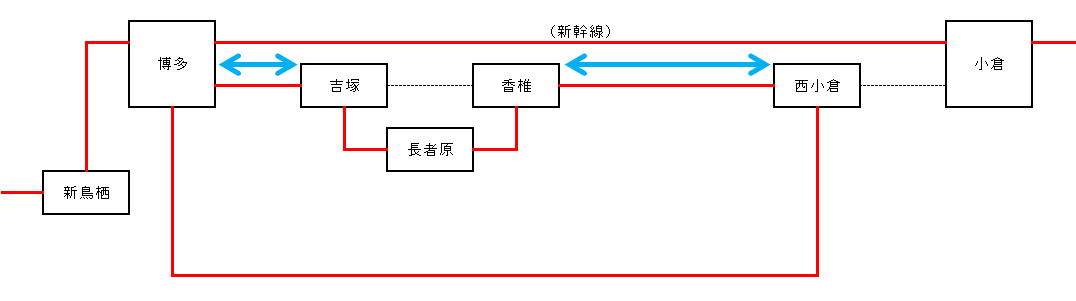

●博多の区間外乗車の特例は適用できるのか?

かなり高度な問題です。結論からいうと無理です。

小倉と博多の間は新幹線と鹿児島本線が別路線扱いとなっていることや区間外乗車の特例を使えば下記のように行けそうです。これができれば、距離が稼げます。

旅客営業取扱基準規程

(西小倉・小倉間及び吉塚・博多間の区間外乗車に係わる片道乗車券等の発売方の特例)

43条の2

前条及び規則第26条の規定にかかわらず、南小倉以遠(城野方面)の各駅と博多以遠(竹下方面)の各駅相互間、柚須以遠(原町方面)の各駅と小倉以遠(門司方面)の各駅相互間又は南小倉以遠(城野方面)の各駅と柚須以遠(原町方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線(小倉・博多間)に乗車する場合は、西小倉・小倉間又は吉塚・博多間において途中下車しない限り、当該区間の営業キロを除いた片道乗車券又は往復乗車券を発売する。

規程151条には、西小倉と吉塚に停まらない列車に対応して、それぞれ小倉、博多まで乗っても運賃はいただかないという制度(区間外乗車)を置いていますが、その中で、注書きで新幹線に乗車する場合は別に定めるとあります。

上記はそれに対応した規定となります。

この43条の2をそのまま適用できるのなら、小倉→(新幹線)→博多→(鹿児島本線)→吉塚→長者原といけそうです。もちろんいけるといっても、片道乗車券と往復乗車券の明記しかなく、連続乗車券では難しそうですが、これは含めてもいいかもしれません。

この規程の趣旨は、連続乗車券で発売すべき部分を特例によって片道や往復乗車券で発売する意味で明記されていると思うので、片道で売れるのなら連続で売ることが可能と判断されるからです。

連続乗車券の定義は片道乗車券や往復乗車券を「発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る)」(規則26条3号)とあるだけですしね。

2点目は、香椎・西小倉間が別線扱いできるのか?です。

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)

第16条の3

次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。

山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間 山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

新下関~博多の間の新幹線と在来線は地図上、分離しているので、別線扱いなのですが、この規定で明記されている範囲では、同一線路扱いになります。それが「前条第1項の規定を準用する」という文言です。

前条第1項は次の通りです。

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)

第16条の2

次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。

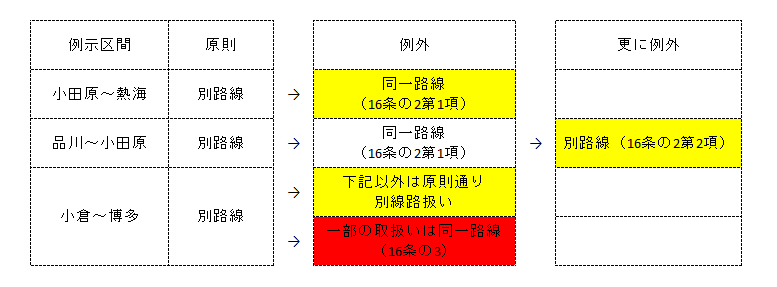

表で整理してみます。黄色が該当する部分です。

このうち、16条の3が適用されなければ、香椎→西小倉は別線扱いにできるのですが、残念ながらできません。上図の赤枠に該当し、同一路線とみるからです。