雨が降ろうと、槍が降ろうと、事故を起こそうと、問答無用で払い戻し不可のトホホなきっぷが出始めています。これって、よくよく考えると、違法ですよね。上場しているような企業でこの対応はまずいと思うので、指摘しておきます。

お祝い事にいちゃもんをつける嫌な奴ですが、営業規則研究ブログでもあるので。

なお、この件の識者の見解も期待します。

※本記事はXでの情報をもとに分析しました(感謝)。情報提供者はわたくしのXでの内容をたどってください。

発端となったのはこちらです。JR西日本の記念きっぷです(JR西日本のサイトより引用)。

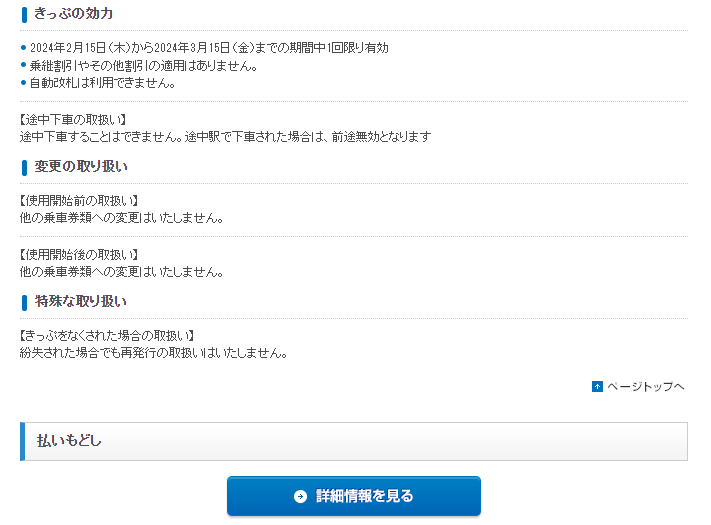

このきっぷの案内ページに行ってみます。

途中下車不可、変更不可、再発行不可は企画乗車券にありがちな規定なので、不便だなと思いつつも、特に法的な問題は生じません。その下の払いもどしに行ってみます。一段深くなっているリンクについては、消費者契約の明確性の観点からいかがなものかと思うところですが、まあよしとします。

こちらです。使用開始前、使用開始後、運行不能および遅延などによる払いもどしオール不可。大門未知子ばりに、いたしませんとのことです。えーーーーーーーーー?ってなるでしょ。

★ ★

そこで、これらを法的に分析してみようというのが今回の企画です。

1 払い戻し制度の概要

払い戻しは大きく四つに分かれます。

使用開始前と使用開始後があり、それぞれ旅客の任意とそれ以外の要因です。それ以外の要因は、JRに原因の有無は問わず、一定の遅延や運休などがあれば適用されます。また波及して、有効期間の延長、他経路乗車、別途乗車、急乗承(後続の特急に乗車)などのオプションもあります。普通乗車券であればフルセットでついてきます。

詳しくはリンクを確認してください。

これらの規定は後述の通り、鉄道営業法とその委任規定である鉄道運輸規程によって枠組みが作られて、旅客営業規則で具体的に定めており、細部の取り扱い方法は旅客営業取扱基準規程によって決められています。

しかし、今回のきっぷはまったく払い戻しが認められないのです。

だから、えーーーーーーーーー?なんですよ。実際に払い戻すヤツいねーだろ!って突っ込みはご遠慮ください。理論面の分析ですので。

2 企画乗車券という特殊性

これらの不都合が企画乗車券というだけで許されるのかです。

まず、昔の周遊券のように明確に約款に相当するものがありません。社内の通達で運用されているからです。これは、以前よりわたくしが指摘している点です。確かにネットには説明資料が上がっているのですが、「詳しくは駅でお尋ねください」とか多いですよね。で、駅にいくと、口頭では説明してくれるのですが、通達は内部文書だから見せられないとなるわけです。情報の非対称性の典型です。

まあ、そのあたりの愚痴はおくとして、企画乗車券であれば、いちおう営業規則とは別建ての約款(のようなもの)があると考えます。それがパンフレットの説明であったり、ネットの案内ページです。だからいちおう営業規則に優先されて適用されるので、問題ないようにも感じます。しかし、ここに書けばなんでも許されるのでしょうか。

いちおう合法に傾く要素として、代替可能性が挙げられます。オール払い戻し不可が嫌なのであれば、企画乗車券でないものを購入しなさいということです。これで旅客側の権利はいちおう担保されていると思われるので、任意の払い戻し不可という点は認められそうです。しかし、運行不能時のリスクまで受け入れているとまでいって良いのでしょうか。このあたりは利益衡量で判断するしかなくなります。

3 記念乗車券という特殊性

記念とつくのは単なるキャッチ―な意味をもつだけであって、きっぷの効力という意味では特に関係ありません。まあ俗称です。いちおうあるとすれば、旅客になにか通常とは違う条件を推認させる要素にはあたるかもしれません。

また、下記の記事で述べたように、無人駅で記念入場券を売っている場合で、実際に入場するときにその記念入場券を購入しないといけないのか?という論点ぐらいだと思います。規則上は購入しないとだめでしょうけど、使用することが想定されない記念入場券を、券売機を設置している無人駅の入場券と同列に扱って、無札で入場することが不正だと言いにくいということです。

4 鉄道営業法との関係

前述のオール払い戻し不可を鉄道営業法の規定と照合してみます。

第16条 旅客カ乗車前旅行ヲ止メタルトキハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得

② 乗車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ス

1項は乗車前(使用開始前・旅行開始前)においては払い戻し可能であることが明記されています。いきなり反します。

2項は任意の中止です。これは適合しますね。だから、営業規則にある100キロを超えた距離が残っていたら払い戻し可能などはJRの温情なんですよね。

第17条 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得

こちらは乗車後のことです。

運送契約は請負契約なので、民法の請負契約における割合的報酬請求権に適合した規定です。だから、運行不能になってその駅で旅行をやめる場合は、残りが払い戻されるのです。

講学的には、運行不能→注文者(商法の用語だと「運送人」)による解除→原状回復請求(不当利得債権)→払い戻し請求という理屈です。これが自衛隊などの後払い事案なら、JR側からの運送請負契約に基づく割合的報酬請求ということになります。

5 鉄道運輸規程との関係

こちらは鉄道営業法に基づいて細部を定めている委任規定になります。旅客の権利と鉄道会社の義務が中心となっています。

第14条 旅客ハ改札前旅行ヲ止メタルトキハ乗車券ノ発行当日ニ限リ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得

② 旅客ハ改札後乗車券相当ノ座席ナキ為旅行ヲ止メタルトキハ遅滞ナク鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得

③ 前二項ノ場合ヲ除クノ外旅客ハ旅行ヲ止メタルコトヲ事由トシテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ

払い戻しの場合に手数料が必要であることが書かれていますね。

3項では、乗車したら、一切の払い戻しが不可となっています。

ということは、前述のオール払い戻し不可は問題ないのではないのか?と思うかもしれません。

そうではないのです。次の18条とセットで読まないといけないのです。18条で運行不能の場合の規定があるということは、この規定は旅客の任意による払い戻しのことをいっていると解釈しないといけないのです。

とりあえず乗車後の任意による払い戻し不可というルールは問題ないことになります。乗車前の払い戻しができないことは上記の規定に反します。

第17条 天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ列車ノ運転ヲ中断シタルトキハ鉄道ハ旅客ニ対シ相当ノ便宜ヲ与ヘ之ガ保護ヲ為スベシ

② 前項ノ場合ニ於テ旅客ノ請求アルトキハ出発停車場迄無賃ヲ以テ送還スベシ

③ 前項ノ規定ニ依リ旅客ヲ送還スル場合ニ於テハ鉄道ハ既ニ運送シタル区間ニ対スル運賃ヲ控除シ残額ノ払戻ヲ為スベシ

17条は抽象的な規定で想像がつかないと思いますが、災害時の列車ホテルやパンなどの提供の根拠がこれです。払い戻し不可とする場合は、この規定の趣旨にも反する可能性がありますね。

第18条 列車ガ遅延シテ到著シタル為旅客ガ相当ノ時間中ニ接続スル列車ニ乗継グコト能ハザルトキハ鉄道ハ旅客ノ請求ニ因リ出発停車場(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場)迄無賃ヲ以テ送還スベシ但シ旅客ガ出発停車場ニ向ヒ運転スル最初ノ列車ヲ以テ中断ナク復帰スル場合ニ限ル

② 前項ノ規定ニ依リ旅客ヲ送還スル場合ニ於テハ鉄道ハ既ニ支払ヲ受ケタル運賃(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場ト出発停車場トノ区間ニ対スル運賃ヲ控除シタル残額)ノ払戻ヲ為スベシ

最後の18条です。払い戻すべしとしっかり書かれているので、前述の運行不能の場合の払い戻し不可はこれに反します。運行不能の場合は払い戻さないといけないのです。

しかし、ここで鉄道営業法と鉄道運輸規程の位置づけが問題となります。旅客とJRの間は私的な取引行為(契約締結行為)であり、特約たる約款をおしのけて適用されないのではないかと思われるのです。通説は、鉄道営業法は鉄道営業についての輪郭法であり、強行法規性をもつと論じられていますが少々疑問です。

明治時代とは違って、現在は、私的自治を重視する時代なのですから、何でもかんでも強行法規と考えるべきではありません。規定によって柔軟に考えるべきです。

ただし、請負契約の趣旨にも反するようなことを許すのは妥当ではありませんし、普通乗車券との差があまりにありすぎますから、今回については強行性を肯定すべきです。したがって鉄道営業法および鉄道運輸規程に反する可能性が高いです。少なくとも運行不能の場合は払い戻しに応じるべきでしょう。

※たぶんですが、実際に運行不能になった場合は、誤乗扱いにして無賃送還するか、その駅で中断する場合は誤入鋏印をおしてそこまでの運賃をもらうなどのイレギュラーな運用にする可能性があるとおもいます。

7 消費者契約法との関係

個人で購入した場合は、消費者契約法に抵触する可能性があります。

具体的には10条になります。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

任意の払い戻しについては、不可でも問題ないと思いますが、運行不能の場合は、旅客側の解除権を不当に制限する形になってきます。特にJRに責任がある運行不能まで不可とするのはより不当性が高くなるでしょう。

鉄道営業法や鉄道運輸規程にも明記されているような権利で、なおかつ同様の普通乗車券には認められている権利を制限するという合理性がまったくありませんので、不当条項にあたり無効となります。

また事務処理手間などは、普通乗車券とは変わりませんので、根拠になりません。

8 フリーきっぷの場合

代表的なものは青春18きっぷです。このようなエリア内乗り放題というきっぷで運行不能となった場合は、通常、無賃送還や払い戻し措置は手当されていません。これは国鉄時代から一貫しています。

ごく一部に例外がありました。都区内フリー乗車券と都区内・都営フリーきっぷです。これについては、JR線が運行不能の場合は全額払い戻し、都営地下鉄が運行不能の場合は、不可となっていました。金額が安く、全額を払い戻しても支障ないし、振替乗車などを考慮したら実際に払い戻す人は少ないと踏んでいたのでしょう。

ちなみにジャパン・レイル・パスは、旅客課指示となっていました。

で、なんでフリー形式の企画乗車券で途中での見合わせや運行不能で払い戻しをしないかといえば、単純に計算ができないからだと思います。例えば実乗車分の運賃を差し引いて残っている区間を払い戻すとか、実乗車区間の無賃送還を実施するなどの可能性もありますが、事務処理がとんでもないことになるからです。

これは、法的にも説明できると思います。契約時の運送区間が●から▲などのように明確になっていないので、事実上、払い戻しの計算ができないことは信義則上、やむをえないといえるでしょう。