大阪駅でのできごとです。上司が東京行きの列車に乗るというので、見送りについていきました。乗車券ももっておらず、入場許可もとっていないのですが、その上司が「あとで駅長に言っておくから」というものだから、改札掛の静止を振り切って駅構内に無理やり立ち入りました。

そうしたら、その改札掛が食い下がって制止してくるのです。そりゃそうですよね。改札から先は勝手に入るわけにはいかないので、改札掛も仕事です。

仕方がないので、「我々は皆裁判官である。君、ためにならぬよ。」と身分を明かして言いきかせるも、その改札掛は納得しない。改札掛を相手にしていてもらちがあかないので、駅長室に直談判に向かいました。

そのとき、駅長は不在で、対応したのは助役です。当該助役も助役で、改札掛と同じようなことを言って来るのです。「法規に基づき始発の神戸よりの一等運賃を要求します」とのこと。

たんに見送りのために入場するのにこのような運賃をとられてはたまりません。

もう一度、言い聞かせました。

「考えてみたまえ。我々は司法官である。常識で判断できるはずだ」と。

それでも助役は納得しません。

仕方がないので、こちら側も認めざるを得なかったのですが、仲間の中で一人だけ頑として認めなかったことから、ついに警察を呼ばれてしまいました。そして、そのまま現行犯逮捕されて、警察署に留置。ずいぶんと痛い代償でした。

★ ★

というお話は、明治30年の秋の出来事です。

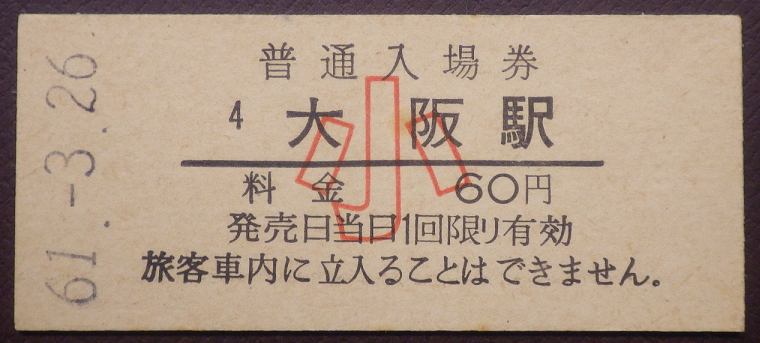

上司というのは大阪控訴院長(現在の大阪高等裁判所長に相当)のことで、一緒についていたのは、見送りに来た裁判官らのことです。この当時、入場券はなく、駅長に事前に申し出て許可をもらって駅構内に入るというシステムでした。

この事件は新聞にデカデカと「駅員の憤慨、法官の敗北」と載せられて話題となったようです。そのときの改札掛がのちに清水駅長もつとめた人物で、この小話を国鉄幹部の呑み会で話したことから話題となり、ある本の一節となりました。

なお、この事件がきっかけで入場券制度が創設されて、現在のJRの入場券へとつながっているわけです。入場券大国である日本の嚆矢といえますね。

まあいまでもこんなことやれば炎上しますね。自分らはエライと勘違いしていた哀れな裁判官の話でした。

【出典】

永田博編『明治の汽車』(交通日本社、1964)60頁。