かなり有名なので、いまさら持ち出す話でもないのですが、乗車券を一通り購入したので、考察しておきます。

この乗車券は東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、JRと4社にまたがるという非常に珍しいものです。通常、連絡乗車券は3社までですが、この区間は東武区間から会津若松に行く方の需要が多いため、4社という異例の乗車券を認めざるを得なかったというところでしょう。連絡乗車券の場合は、旅客連絡運輸規則の別表に基づいて運用されるのですが、この乗車券は各社の協定に基づいて定められ、通達で運用されています。したがってこの乗車券の規則文書は公開されていません。それではいけないのですが、残念ながらそういうことです。

購入できる駅は限定されています。上図の東武の駅とJRの会津若松です(喜多方も可能であった時代があるとききました。)。

なお、企画乗車券ではなく、普通乗車券なので、変更することは可能です。一見、企画乗車券のように見えるのですが、これはマルスに普通の連絡乗車券として収納できなかったことから企画乗車券の口座を借りて発行しているだけのようです。

★ ★

では、実際の発行事例を見てみます。

【東武発行】

4線連絡という名称は「東武線+野岩線+会津線+JR線」という意味でしょう。

このように大人と小児は端末で発行されます。この乗車券は100キロ以内に収まっていますので、当日限り有効ですが、100キロを超えていれば途中下車可能となります。なお、東武鉄道と野岩鉄道では100キロを超えても途中下車できませんが、東武・野岩・会津の3社にすれば途中下車可能な乗車券になるので、会津鉄道を一駅入った八ヶ岳登山口まで乗車券を購入するのも一考でしょう。

こちらは出札補充券によるものです。学生割引と障害者割引は端末で出せないので、補充券となります。

【JR発行】

マルスで発行されたものです。大人と小児はすぐに購入できます。

こちらは出札補充券によるものです。東武と同じく学生割引と障害者割引はマルスで出せないので、補充券対応になります。

★ ★

本ブログはここで終わりません。これより過去に4社連絡乗車券はあったのか?現在の制度が原則として3社なので、戦前にさかのぼってみます。

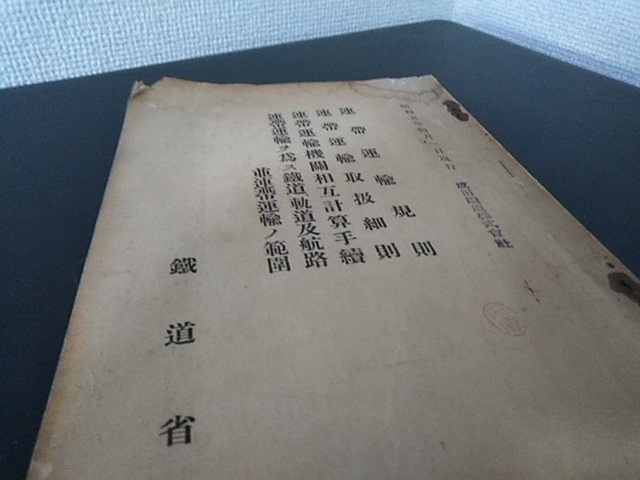

鉄道省時代の連帯運輸規則に見つけることができました。当時は連絡ではなく、連帯といいました。おそらく、旅客に対して連帯して債務を負うから、連帯債務者として「連帯運輸」という名称だったのでしょう。連絡運輸自体は、鉄道会社同士が最初に契約を結んで、その後、旅客がその契約に加わって、3者間契約であったり4者間契約になるという法的構造です。

なので、上に掲げた乗車券は5者間運送契約(俺・JR・会津・野岩・東武)という超複雑なものになります。

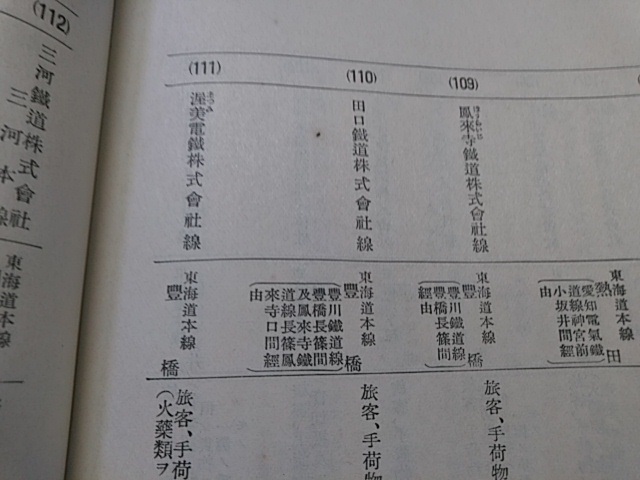

わが地元、飯田線の私鉄時代の名称が目についたところで、豊橋鉄道田口線の前身、田口鉄道に鉄道省への連帯運輸区間の存在が確認できました。岡崎から三河田口に行く事例を図示してみます。

田口鉄道、鳳来寺鉄道、豊川鉄道、鉄道省の4社をまとめて購入する乗車券が買えたわけです。この当時、自分が生きていたら勇んで購入したと思います。