変更区間が大都市近郊区間に収まる場合の処理と、関連する問題です。

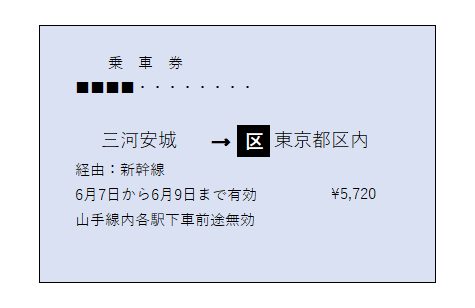

三河安城から新幹線経由の東京都区内までの乗車券を想定します。

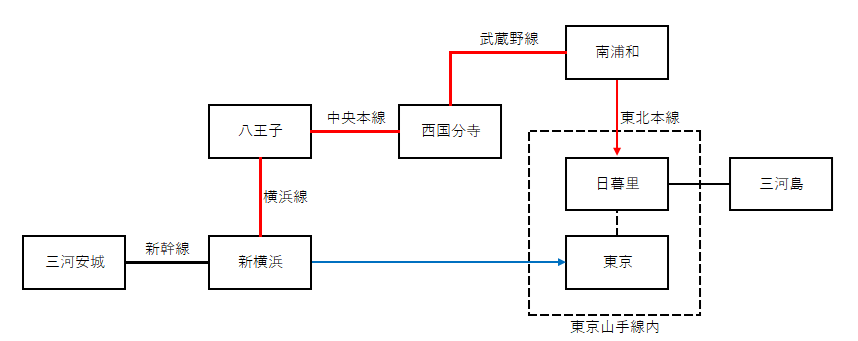

これを、新横浜で降りて、八王子→西国分寺→南浦和→東京の経路に変更するパターン、経路は同じで着駅を日暮里に変更するパターン、経路は同じで着駅を三河島に変更するパターンを考えます。

1 区間変更(経路変更、方向変更)の原則

旅規249条2項の関係する部分だけ抜き出しました。乗り越しは省略しています。

区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。

(1)普通乗車券

イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。

(イ) (略)

(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

これにあてはめると、変更区間と原券の不乗区間のそれぞれの普通旅客運賃を比較することになります。比較するのは距離ではなく、普通旅客運賃です。ここ大事。

1 変更開始駅は?

新幹線経由なので、分岐する新横浜となります。

ちなみに、原券が東海道線経由の場合は選択乗車制度は関係なく、小田原が分岐駅です。新幹線に乗っていたとしても、小田原を分岐駅とします(旅規250条1項2号)。

2 変更終了駅は?

(1)大都市近郊区間との関係

新横浜と東京の間は大都市近郊区間に含まれるので、最短ルートで計算するのでは?という疑問がわくと思います。時刻表などに最も安くなる経路と書かれているので、多くの人が誤解するのですが、この表記は厳密にいうと間違いなのです。最短経路だろうと遠回りだろうと、自由に経路を選んでいけるけど、一般人からしたら最短で乗車券を購入するのが通常なので、こう書いてあるだけです。

今回の場合の区間変更券は三河安城発なので、「大都市近郊区間内相互発着」の条件を満たさず、まったく関係ありません。区間変更は当初の乗車券の区間を変更したものなので、変更後も原券の発駅のままです。打ち切るのは運賃の計算だけの話であって、運送契約上の発駅は三河安城のままということです。

したがって、実際に乗車するルート通りの区間変更券となります。

(2)東京に行く場合

変更区間が新横浜・東京間で、ルート通りなら101.4キロとなるので、特定都区市内が適用されて変更区間は新横浜・東京山手線内となります。運賃は1980円です。

(3)日暮里に行く場合

変更区間が新横浜・日暮里間で、95.6キロとなります。しかし、日暮里が山手線内となるので、変更区間は新横浜・東京山手線内となります。運賃は東京までの101.4キロで計算しますので1980円です。

(4)三河島に行く場合

変更区間が新横浜・三河島間で96.8キロとなります。山手線を外れているので、特定都区市内の適用はありません。変更区間は新横浜・三河島、運賃は1690円です。日暮里より安くなります。

なお、仮にさらに遠回りし新横浜・東京間で200キロを超えていたら、三河島着でも変更間は新横浜・東京都区内となります。

3 差し引き計算

原券の不乗区間にあたる新横浜・東京間は28.8キロ、510円です。これをもとに差し引きします。

・東京もしくは日暮里に行く場合:510円-1980円=-1470円

1470円が追加で必要です。

・三河島に行く場合:510円-1690円=1180円

1180円で済みます。

なお、原券が特定都区市内着発の場合は、次の通り中心駅で判断する旨の確認規定があります。

【旅客営業取扱基準規程】

(特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方)

第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。(1) 略

(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の中心駅着又は発のものとして取り扱う。

(例) 下関発東海道本線経由東京都区内着の乗車券を所持する旅客が、金山から中央本線経由に変更を申し出たときは、金山・東京間の東海道本線経由と中央本線経由の区間変更として取扱いをする。

4 有効期間は?

区間変更をした際の有効期間を計算する規定は次の通りです。

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)

第246条

乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。

2

前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。

上記の規定に基づいて計算してみます。

1項は単純に申告日の前日までの経過日数を引くだけです。

2項は、原乗車券の発駅から変更着駅までを基準にして有効期間の算出をするので、三河安城から東京山手線内(東京)、もしくは日暮里までです。それぞれ408.9キロ、404.3キロとなり、どちらも4日です。

1項で出した日数と2項で出した日数を比較すると、すべての申告日において2項が多いので、この日数を採用することとなります。

5 途中下車できるのか?

できます。変更後の乗車券は、依然として三河安城→東京山手線内着もしくは三河島着なので、旅規156条1号にも2号の途中下車制限規定にも触れません。

このように、方向変更や経路変更になると、なかなか複雑な問題が隠れてますな。